La pancréatite chronique

Évolutive et douloureuse, la pancréatite chronique entraîne une destruction irréversible du parenchyme pancréatique. Le traitement associe substitution enzymatique, contrôle de la douleur et mesures hygiéno-diététiques strictes. Derrière l'ordonnance, un accompagnement attentif s'impose pour améliorer l'observance et prévenir les complications.

La pancréatite chronique

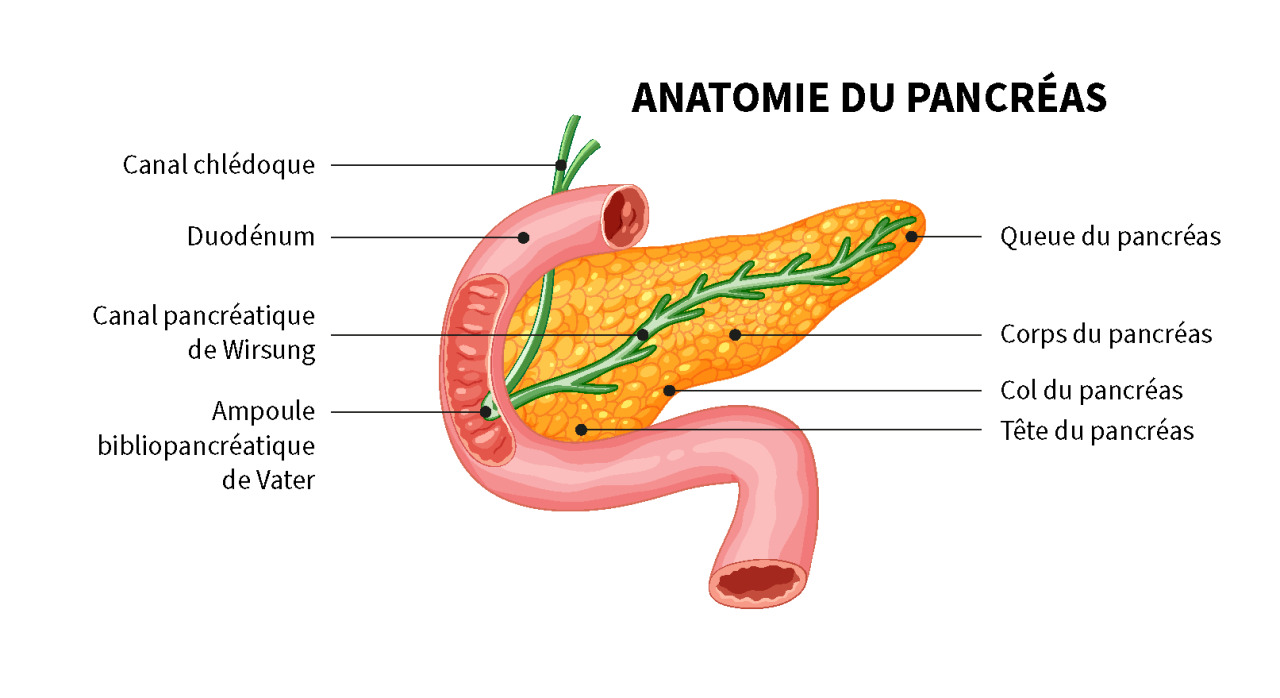

La pancréatite chronique est définie par une fibrose progressive et irréversible du pancréas, qui aboutit à une perte de fonction exocrine (digestion) et endocrine (sécrétion hormonale). Elle se traduit par une mal digestion des graisses, une stéatorrhée invalidante et, plus tard, par un diabète instable dit « pancréatoprivé ».

Dans 70 à 80 % des cas, la cause est l’alcoolisme chronique, mais d’autres étiologies existent : anomalies génétiques (mucoviscidose, pancréatite héréditaire), formes auto-immunes, séquelles de radiothérapie ou anomalies canalaires.

À côté de cette forme diffuse, il existe des formes focales comme la pancréatite paraduodénale décrite dans la thèse de Pauline Garnier. Rare, elle touche surtout les hommes alcoolo-tabagiques d’âge moyen et se caractérise par des kystes duodénaux et des douleurs chroniques mimant parfois un cancer du pancréas. Ce rappel souligne l’importance d’un diagnostic différentiel précis à l’imagerie.

Facteurs aggravants

Deux ennemis sont bien identifiés : l’alcool et le tabac. Toute consommation d’alcool, même faible, entretient l’inflammation pancréatique. Le tabac, facteur indépendant, accentue la fibrose et augmente le risque de cancer. Ces deux expositions sont également au cœur de la pancréatite paraduodénale, où elles interviennent comme déclencheurs majeurs.

La consommation d’alcool est strictement proscrite. L’alcool entretient l’inflammation pancréatique et accélère la destruction du parenchyme. Même à faible dose, il augmente le risque de poussées douloureuses, de complications métaboliques et de progression vers l’insuffisance pancréatique.

La dénutrition, fréquente, entretient le cercle vicieux : perte de poids, carences vitaminiques (A, D, E, K, B12), déficit en calcium, magnésium, zinc ou sélénium. À long terme, les patients présentent un risque élevé d’ostéopénie et d’ostéoporose, ce qui justifie une ostéodensitométrie régulière et une supplémentation adaptée.

Prescription

Mme Amandine B., 32 ans, 1,70 m, 62 kg

Creon 35000 U : 1 gél. au milieu des 3 repas

Doliprane 1g : 1 cp. à renouveler si nécessaire

Décryptage de l’ordonnance

L’ordonnance repose sur plusieurs piliers :

Substitution enzymatique

La pancréatine gastro-résistante (35 000 à 50 000 UI de lipase par repas principal, 20 000 UI pour les collations) corrige l’insuffisance exocrine. Elle doit être prise au milieu du repas, sans croquer la gélule, pour synchroniser la libération enzymatique avec le bol alimentaire. Si la stéatorrhée persiste, on vérifie l’observance, l’éventuelle pullulation bactérienne, ou on associe un IPP pour réduire l’acidité.

Antalgie

Le paracétamol reste le premier recours (≤ 3 g/j), mais sa prescription doit être prudente chez les patients alcooliques en raison du risque hépatotoxique. Si la douleur persiste, le traitement suit une échelle progressive : tramadol (palier II), puis morphine orale LP (palier III). Dans certaines situations, des antalgiques à visée neuropathique (gabapentine, prégabaline, antidépresseurs tricycliques) sont proposés. La substitution enzymatique elle-même peut contribuer à réduire la douleur en diminuant la stimulation pancréatique.

Autres traitements

Insulinothérapie

Quand le tissu endocrine est atteint, un diabète instable s’installe. L’insulinothérapie devient incontournable, mais difficile à équilibrer du fait de l’absence simultanée d’insuline et de glucagon. Une éducation thérapeutique spécifique est alors indispensable.

Supplémentation nutritionnelle

Vitamines liposolubles, vitamine B12, calcium, vitamine D et zinc doivent être surveillés et corrigés. L’apport protéique et calorique doit être adapté, avec recours à la nutrition entérale en cas de dénutrition sévère.

Approches spécialisées

En cas de canal pancréatique dilaté ou de pseudokystes, des gestes endoscopiques (drainage, stents, lithotripsie) peuvent être proposés. La chirurgie reste le dernier recours : pancréatectomie céphalique, intervention de Frey, ou dérivations. La chirurgie est associée au meilleur taux de succès symptomatique (80 %), mais au prix d’une morbidité élevée.

Un accompagnement au long cours

Le suivi ne se limite pas à la délivrance. Nous devons aborder le sevrage alcoolique et tabagique, proposer un soutien adapté, surveiller la nutrition et orienter rapidement en cas de perte de poids, ictère, diarrhées persistantes ou douleurs rebelles. Le contrôle des os (ostéodensitométrie tous les 2-3 ans), la correction des carences et la prévention des chutes doivent aussi être intégrés au suivi.

Les conseils clés au comptoir

Rappeler de prendre la pancréatine au milieu du repas avec un grand verre d’eau, sans la croquer.

Vérifier la posologie et prévenir des risques liés au paracétamol, surtout en cas d’alcoolisme chronique.

Proposer une supplémentation vitaminique adaptée, en particulier vitamine D et calcium, pour prévenir l’ostéoporose.

Insister sur le sevrage alcoolique et tabagique : proposer substituts, ateliers, orientation vers structures spécialisées.

Encourager un régime normocalorique, fractionné, modérément hypolipidique, adapté au diabète.

Réorienter sans délai en cas de douleurs persistantes, ictère ou perte de poids inexpliquée : derrière une pancréatite chronique, une complication ou un cancer peuvent se cacher.

Se connecter

Se connecter