L’effet glow : quand la biologie cutanée éclaire le conseil officinal

Sous l’apparente tendance du « glow » se cache une véritable biologie de l’éclat. Oxydation, glycation, cohésion cornéocytaire, homéostasie lipidique et intégrité du microbiote déterminent la façon dont la peau capte et renvoie la lumière. Comprendre ces mécanismes, c’est replacer le conseil officinal au cœur d’une démarche de dermophysiologie appliquée, où l’éclat cutané devient l’expression visible d’un équilibre cellulaire, métabolique et environnemental.

L’éclat, miroir de l’intégrité cellulaire et lipidique

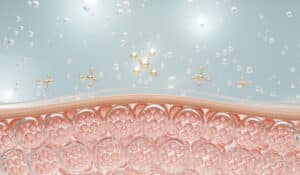

L’aspect lumineux d’une peau saine découle d’un équilibre structurel précis : un stratum corneum compact, un film hydrolipidique fonctionnel et un turn-over kératinocytaire régulier d’environ 28 jours. Ce système s’altère sous l’effet du stress oxydatif, généré par les espèces réactives de l’oxygène (ROS) issues des UV, de la pollution ou de la fatigue métabolique. Ces ROS oxydent les lipides membranaires, la vitamine E et la coenzyme Q10, induisant rigidité cellulaire et inflammation chronique de bas grade.

La vitamine C agit comme donneur d’électrons, régénérant la vitamine E oxydée (tocophérol radical) et stimulant la prolyl-hydroxylase, enzyme clé de la maturation du collagène. La coenzyme Q10 (ubiquinone), située dans la chaîne respiratoire mitochondriale, soutient la production d’ATP, indispensable à la prolifération kératinocytaire et à la réparation membranaire. La vitamine E, liposoluble, protège les acides gras insaturés du sébum et des membranes épidermiques de la peroxydation. L’association de ces antioxydants exerce ainsi une photoprotection endogène, complémentaire aux filtres UV topiques.

En pratique, certaines formules cosmétologiques illustrent bien ce mécanisme : le Sérum Glow by Nature de Lavera combine vitamine C naturelle, coenzyme Q10 et vitamine E pour renforcer les défenses antioxydantes cutanées et stimuler la régénération cellulaire. De même, le Liquid Illuminating Refiner de la même gamme associe 5 % d’AHA et BHA d’origine naturelle à 7 % de glycérine, assurant une exfoliation douce et une hydratation de surface. En rompant les ponts ioniques du ciment intercornéocytaire, ces acides accélèrent la desquamation et homogénéisent la réflexion de la lumière. Cette amélioration de l’indice de réfraction cutané constitue le fondement biochimique de l’effet « glow ».

Microbiote, hydratation et photoprotection : le triptyque de la lumière cutanée

L’hydratation du stratum corneum conditionne directement la capacité de la peau à réfléchir la lumière. Un gradient hydrique harmonieux entre les couches basales et superficielles garantit la plasticité de la couche cornée et limite la diffusion anisotrope des rayons lumineux. Les humectants tels que la glycérine et l’acide hyaluronique retiennent l’eau dans la matrice intercellulaire par liaisons hydrogène, maintenant la souplesse et la transparence du stratum corneum. À l’inverse, un déficit hydrique perturbe l’organisation lamellaire des lipides épidermiques, augmente la rugosité de surface et provoque une dispersion optique, traduite cliniquement par un teint terne.

Certaines formules, comme le Fluide anti-UV Glow by Nature SPF 50 de Lavera, associent acide hyaluronique et glycérine végétale pour restaurer ce film hydrolipidique tout en réfléchissant la lumière grâce à des pigments minéraux nacrés.

Le microbiote cutané constitue un acteur essentiel de la clarté et de la résilience épidermique. Sa diversité influence la production de lipides protecteurs (céramides, acides gras libres) et la modulation des peptides antimicrobiens.

Un déséquilibre – induit par des tensioactifs agressifs, un stress oxydatif ou des traitements topiques antibiotiques – altère la perméabilité épidermique et déclenche une inflammation silencieuse délétère pour l’éclat.

Les polyphénols végétaux et les prébiotiques naturels (inuline, sucres fermentescibles) présents dans certaines gammes dermocosmétiques soutiennent la croissance des bactéries commensales (notamment Staphylococcus epidermidis), régulant ainsi le pH et la cohésion cornéocytaire.

Enfin, la photoprotection demeure la condition sine qua non de toute stratégie “éclat”. Les rayonnements UV, en générant des ROS, induisent la photoperoxydation lipidique, la fragmentation du collagène et l’élastose dermique. L’application quotidienne d’un SPF 30 à 50 réduit significativement ces altérations et potentialise l’action des antioxydants topiques. Les filtres minéraux comme le dioxyde de titane et l’oxyde de zinc assurent une double fonction : barrière physique contre les UV et réflexion diffuse de la lumière visible, accentuant immédiatement la luminosité du teint. L’effet “glow” résulte ainsi autant d’un effet optique immédiat que d’une réparation biochimique durable du tissu cutané.

L’officine, acteur de la biologie cutanée appliquée

Au comptoir, le « glow » devient un levier éducatif : repérer les facteurs d’altération (pollution, tabac, déficit micronutritionnel), distinguer un teint fatigué d’une dermite séborrhéique, d’une rosacée ou d’un microbiote perturbé, et orienter vers des formules adaptées. Nous devons rappeler que trop d’exfoliation fragilise la barrière, que la vitamine C s’oxyde à l’air et que l’application d’un SPF est impérative dès l’utilisation d’acides de fruits ou d’antioxydants.

L’éclat cutané n’est pas un effet cosmétique fugace : c’est un marqueur global de santé cellulaire, fruit de la convergence entre biologie, nutrition et cosmétique topique.

En comprendre la mécanique, c’est exercer pleinement notre rôle d’éducateurs thérapeutiques de la peau.

Les questions clés à poser au comptoir

Pour personnaliser le conseil et orienter efficacement vers une prise en charge globale de l’éclat, quelques questions ciblées permettent d’identifier les déséquilibres sous-jacents. Interroger d’abord sur les habitudes de photoprotection (« Utilisez-vous une protection solaire au quotidien, même en ville ? ») aide à évaluer la charge oxydative cumulée. Explorer la routine de soin (« À quelle fréquence exfoliez-vous votre peau ? », « Utilisez-vous des produits contenant de la vitamine C ou des acides ? ») permet de détecter les pratiques potentiellement irritantes ou redondantes. Les facteurs de mode de vie doivent également être abordés : qualité du sommeil, alimentation, exposition à la pollution, tabac ou stress chronique, tous contributeurs au stress oxydatif. Enfin, questionner sur la sensation de tiraillement, de brillance ou de rougeur oriente vers un déséquilibre hydrolipidique ou microbiotique. Ces échanges, menés avec écoute et pédagogie, transforment l’entretien au comptoir en véritable consultation de biologie cutanée appliquée, au service d’un éclat durable et physiologique.

Se connecter

Se connecter